Between the Sky and the Sea

하늘과 바다 사이

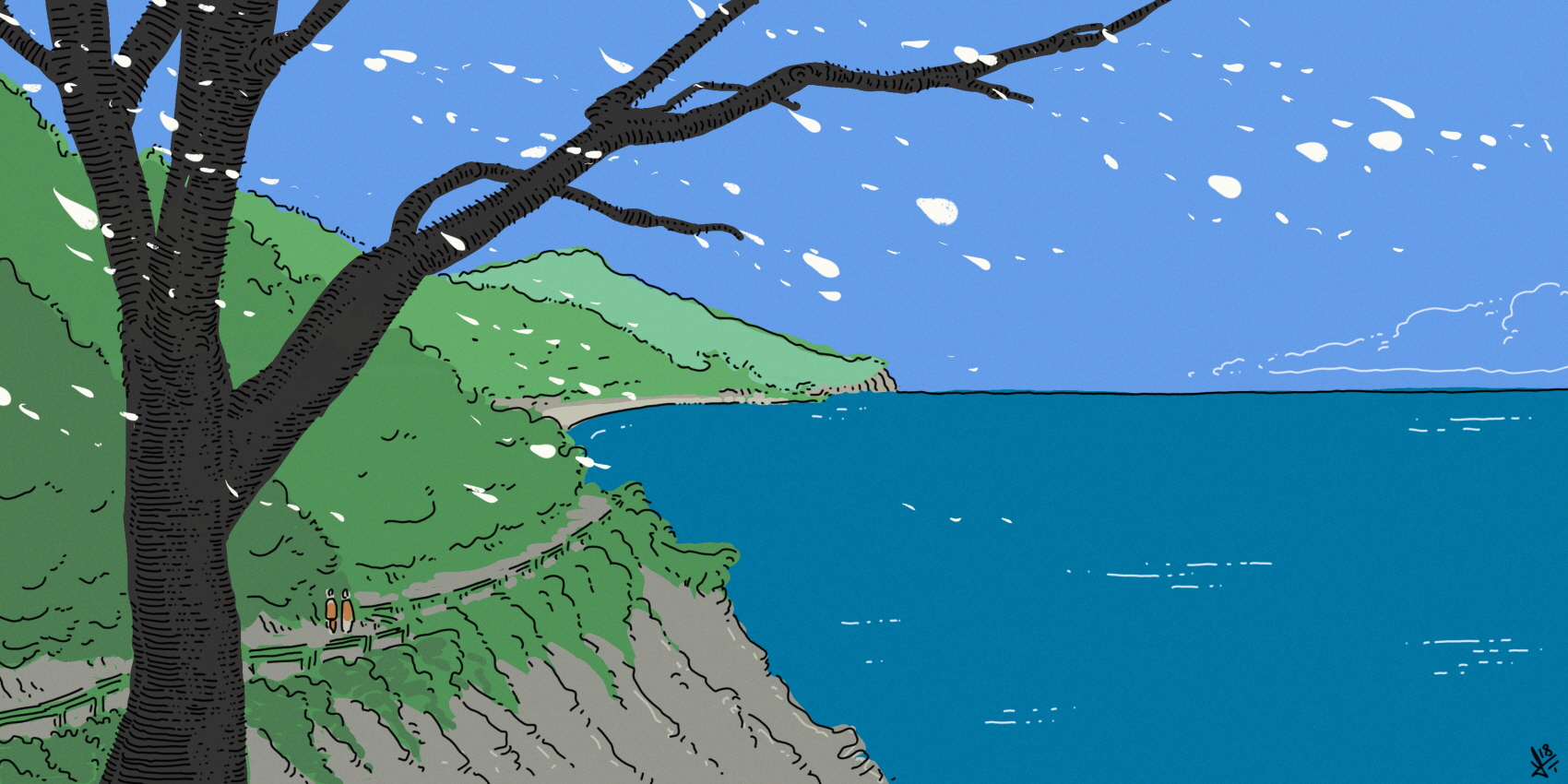

Sky and Sea, Illustration © Luka Rejec

As a child I lived in a house on the edge of the Indian Ocean. Beyond the salt-stained windows of our living room I gazed at the prickly pear and sisal and thorn bushes crawl to a sudden end at the coral stone cliffs. Beyond: the sea. Returning to Europe, I saw no sea, just mountains for many years. The sea mixed with my memories of childhood, of careless days and carefree plays. Whenever somebody asked, I would say, "I plan to live by the sea again." Bucket list.

In the late autumn of 2015 I visited Busan. There are few places that mix a modern metropolis and a sun-kissed shore, and this was one of them. In 2017, at the tail end of winter, my wife convinced me to move to Korea, and Busan's seaside was the inducement.

It was a hard time, but also a healing time, after a period of workplace harassment in Switzerland. Many days I walked between sky and sea, on the rocky shores of Busan. Oryukdo, Dongbaek, and very often, along Dalmaji-gil.

It was the first time in over twenty years that I stood on a cliff watching the sun rise over an eastern sea, and it was both strange and familiar. Beyond the wooden pavilions with their heavy tile roofs I gazed at the pine trees and bamboo crawl to a sudden end at the granite cliffs. Beyond: the sea.

I was not of that place, and I knew it. At the same time the land did not care and accepted me. Accepted the time I needed and gave me the trails to hike, the beaches to comb, the benches to sit.

I watched the cherry blossoms fly by the sea. I watched the hot fog rise like in a turkish sauna. I watched clouds unfurl and blossom around the high rises and drench the streets below. The very weather was strange and new.

As the last cherry blossoms gave up their color and the first sweaty late mornings began, I understood that I had received what I needed from the rocky paths between the dark green trees and the slate blue seas.

I waited for one more thing - the temperatures to rise, so I could swim properly. That was my one disappointment as June rolled into July: how long it took for the waters to become welcoming.

Returning to Seoul, I saw no sea, just mountains and many skyscrapers.

But those walks in Busan, between the sky and the sea, kept me content with memories of peaceful ways. Whenever somebody asks, I say, "I lived by the sea again."

어릴 적, 나는 인도양 끝자락에 살았다. 소금기 가득한 거실 창 너머로 산호석 절벽 한 편으로 이어지는 가시 돋은 선인장, 사이잘, 가시덤불을 볼 수 있었다. 그리고 그 너머에는 바다. 유럽으로 돌아온 나는 몇 년 간 바다 대신 산만 보며 살았다. 바다는 겁 없고 자유롭던 내 어린 시절의 기억을 고스란히 간직하고 있다. 언제든 누군가 내게 물으면 “전 다시 바닷가에서 살고 싶어요”하고 말하곤 했다. 나의 버킷리스트이다.

2015년 늦가을, 나는 부산을 찾았다. 현대화된 대도시와 볕이 내리쬐는 해안이 맞닿은 곳들을 보았다. 이곳도 그 중 하나였다. 2017년 겨울의 끝자락, 아내는 한국에서 살자며 나를 설득했고 부산 바닷가는 거부하기 힘든 매력이었다.

스위스에서 직장 내 괴롭힘을 겪던 시기가 지나 찾아온 것은 힘들지만 마음을 치유하는 시간이었다. 나는 하늘과 바다 사이에 위치한 부산의 해안가를 몇 날이고 걸었다. 오륙도, 동백섬, 그리고 달맞이길.

20년 만에 처음으로 절벽 위에서 동해 바다 위로 떠오르는 일출을 바라보았을 때는 묘하고도 친숙한 느낌이었다. 무거운 기와가 얹힌 나무 정자 너머로는 화강암 절벽 한 편으로 이어지는 소나무와 대나무를 볼 수 있었다. 그리고 그 너머에는 바다.

물론 나는 그 땅의 일부가 아니었다. 이곳은 나에게 무관심했고 나를 받아들이지 않았지만, 내게 필요한 시간이었음을 받아들이자 내가 거닐 수 있는 산과 모래사장, 앉을 수 있는 벤치들이 보였다.

바다 위로 날리는 벚꽃을 보았다. 터키식 사우나에서처럼 피어 오르는 뜨거운 안개를, 고층 건물과 그 아래 도로를 흠뻑 적시는 구름과 꽃들을 보았다. 기묘하고도 새로운 날씨였다.

마지막 벚꽃 잎이 떨어지고 땀이 나기 시작하던 어느 늦은 아침, 나는 짙은 녹색 나무들과 감청색 바다 사이 울퉁불퉁한 바위길이 내게 필요한 것들을 주었다는 사실을 깨달았다.

딱 한 가지 더 바라는 것이 있다면 수영할 수 있을 만큼 기온이 올라가는 것이었다. 6월에서 7월로 넘어가던 무렵 내가 실망한 것은 그 한 가지였다. 수영하기 좋은 온도가 될 때까지 퍽 오래 걸렸다는 것.

서울로 돌아온 지금, 나는 더 이상 바다를 볼 수 없다. 산과 고층 건물들뿐.

하지만 내가 부산에서 거닐었던, 하늘과 바다 사이 그 모든 길들은 여전히 나를 평화로운 기억에 젖게 해 준다. 언제든 누군가 내게 물으면 이렇게 말한다. “전 다시 바닷가에 살았답니다.”

Contributing Writer l Luka Rejec (루카 레젝)

Luka was born in what was then Yugoslavia, he spent his childhood in Tanzania, returning to his newly-independent native Slovenia in 1996. He completed an MA in international relations and worked in advertising and UX design in Ljubljana, the Netherlands, and Switzerland, before moving to South Korea in 2017. Luka now works as a freelance writer and artist, as well as the creative director of Olly Media, a media startup in Seoul.

루카는 유고슬라비아 시절 그 곳에서 태어났다. 탄자니아에서 어린 시절을 보냈으며, 1996년 독립한 슬로베니아로 돌아왔다. 그는 국제관계학 석사를 수료하고, 2017년 한국에 오기 전까지 류블랴나, 네덜란드, 스위스에서 광고와 UX디자인 분야에서 일했다. 루카는 현재 서울의 미디어 스타트업인 올리미디어에서 크리에이티브 디렉터로 일하고 있으며, 프리랜서 작가이자 예술가로도 활동하고 있다.